CAPITULO III (2)

2

Manuel salió de la austera casa del abad

despidiéndose tan solo con una sonrisa y un ligero movimiento de cabeza. El

clérigo respondió con otra sonrisa y un casi inaudito gruñido mientras se colocaba sus quevedos. El joven salió del abarrotado despacho y atravesó el

corto pasillo que llevaba a la calle esquivando pilas de libros y carpetas

polvorientas repletas de papeles amarillentos lanzando estocadas al aire con un sable invisible al tiempo

que bramaba en voz baja:

-¡Muere infiel! ¡Muere por mi

mano y el poder de la cruz!

Salió a la calle disipando de su cabeza los

recuerdos de la batalla imaginaria mientras otra guerra le acechaba a la vuelta

de la esquina.

Apenas había salido de la casa del cura, el

joven sintió el impacto durísimo de una bola de barro en su frente. El golpe lo

cegó momentáneamente llenando su vista de destellos metálicos. Al recuperar la

visión, Manuel se dio cuenta de que estaba en el suelo y advirtió como unas

siluetas difusas se dirigían hacia él corriendo a gran velocidad. Cuando su

vista se aclaró del todo, el joven reconoció a Adolfo Martínez, a Juan Blaña y

a los tres o cuatro chiquillos de la aldea que siempre tenían a su alrededor.

Adolfo tenía ocho años como Romasanta aunque aparentaba tres o cuatro mas. Con

su corta edad, el joven Adolfo era un niño violento, fanfarrón, irreverente y

ruidoso. Su hermano mayor había luchado contra los franceses en la batalla de

Ponte Sampaio junto a Pablo Morilla, el “heroico general del ejercito de

liberación” unos años antes. Desde muy pequeño, el menor de los Martínez,

obnubilado por las historias que escuchaba de sus padres y de sus hermanos

mayores, imitaba en todo a su idolatrado hermano. Se pasaba el día guerreando

contra el invasor francés flanqueado por su inseparable Juan Blaña, y por unos

cuantos rapaces que preferían estar del lado del atacador que del atacado.

El atacado era casi siempre el pobre Manuel

Blanco por un poderoso motivo: Adolfo Martínez había probado atacar a varios

niños de la aldea y en más de una ocasión, el resultado de la batalla no había

sido el deseado por el joven guerrero. Y así fue probando diferentes enemigos

hasta encontrar a un “francés” lo suficientemente pequeño y desvalido al que

poder “vencer” en cada uno de sus guerreros arrebatos. La mayoría de las veces

Romasanta era el “francés imaginario” al que había que torturar, matar y

expulsar de las tierras gallegas pero en innumerables ocasiones también lo

tomaban como el demonio al que las huestes celestiales debían expulsar del

paraíso. Desde muy pequeño, unas viejas del pueblo afirmaban que Manuel Blanco

Romasanta tenía en su cuerpo la marca del diablo y que estaba maldito de por

vida. Su nacimiento en noche de luna llena, el episodio del lobo y alguna falsa

leyenda añadida por las gentes de la aldea había fomentado el odio y el temor

hacia el inocente rapaz. Así que los adultos le evitaban como si fuese un

apestoso y los niños le apedreaban cada vez que la ocasión se presentaba, como

aquella tarde.

Consiguió ponerse en pie antes de ser

alcanzado por dos piedras puntiagudas. La primera le impactó directamente en la

mejilla provocándole una pequeña herida de la cual manó una perla de sangre. El

segundo proyectil le alcanzó a la altura de la tercera costilla. La velocidad

de la piedra era tan violenta que el joven atacado temió la rotura de algún

hueso. Pero no había mas daño que el durísimo golpe y una mancha morada que

cambiaría de color en varias ocasiones durante las siguientes semanas.

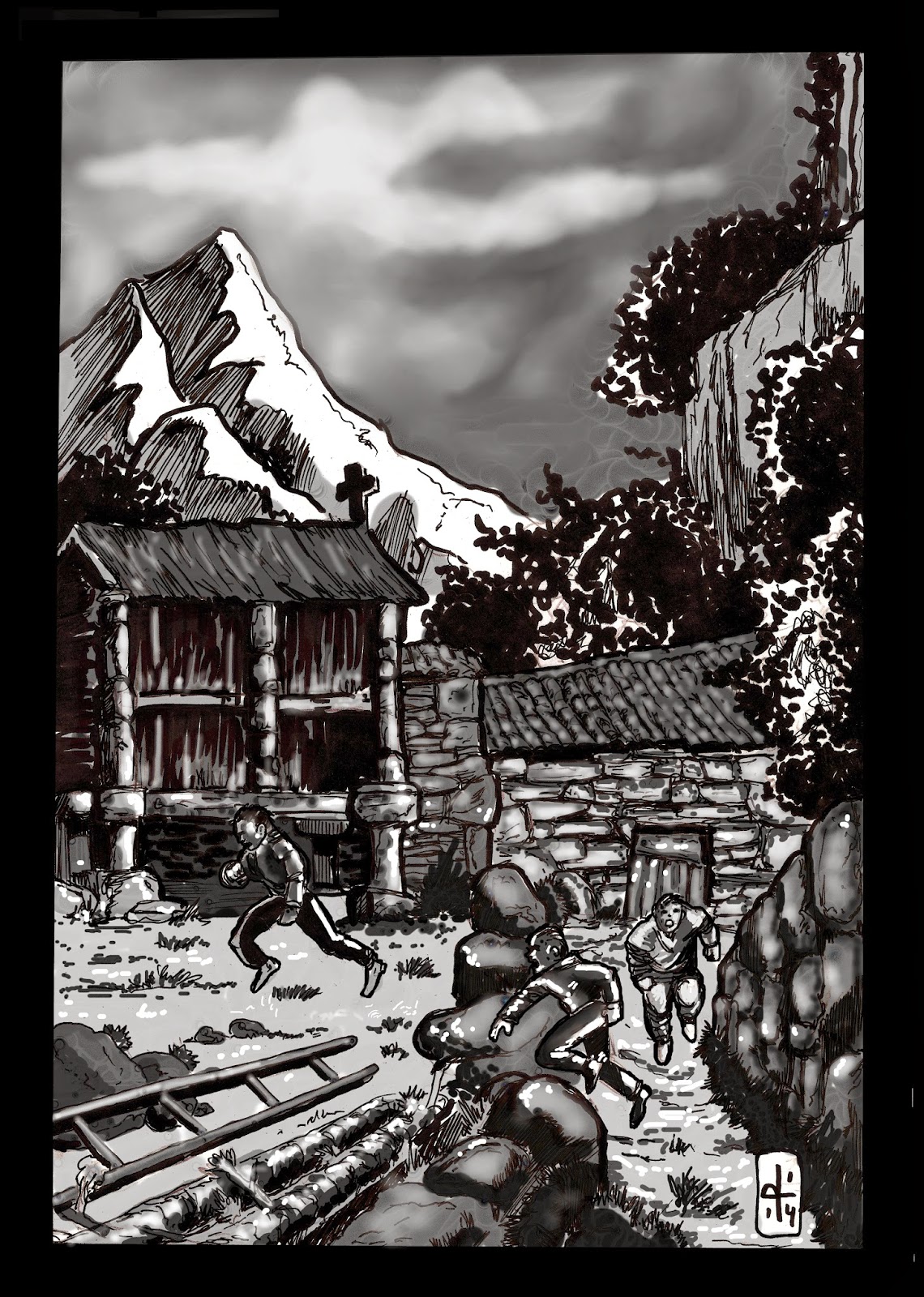

Romasanta echó a correr por las irregulares

calles de la aldea esquivando a duras penas al grupo de rapaces que decidió

separarse para dar caza al desafortunado con más eficacia. Pero Manuel ya era

un maestro de la huida. Con el tiempo había aprendido a esquivar a sus

atacantes con una mas que aceptable maestría. No podía hacerles frente pero

tampoco iba a dejarse atrapar. Corría hacia un lado y cuando parecía que iba a

girar por una calle, se paraba en seco, giraba sobre sus talones y volvía sobre

sus pasos cuando su perseguidor todavía seguía con el impulso de la carrera

anterior. En ocasiones se escondía entre los pilares de un órreo y despistaba a

sus perseguidores corriendo en circulo alrededor de las patas del elevado

granero para salir corriendo en la dirección menos sospechada.

En aquella ocasión, Manuel salió corriendo a

toda velocidad hacia la casa de Samuel Pérez. Cuando estuvo a punto de

estrellarse contra la pesada puerta de madera, Manuel giró hacia la derecha y

se perdió entre unos muretes de piedra que separaban varios corrales. Sus

perseguidores no cejaron en su intención de prender al enemigo y se separaron

estando en varias ocasiones a punto de atrapar al joven Romasanta. Cuando más

cerca estuvo Adolfo de alcanzarle fue en el momento en que Manuel resbaló por

el barro y cayó de bruces en un charco que cambió instantáneamente el color de

su ropa. Mientras Romasanta trataba de levantarse patinando con sus

resbaladizos zapatos sobre el suelo empapado, Adolfo cayó también

providencialmente a apenas un metro de él. Romasanta consiguió entonces pisar

con firmeza y salió a toda velocidad hacia el bosque que se divisaba detrás de

un trigal. Adolfo Martínez con el rostro desencajado por la ira al verse

empapado por el barro gritó:

- ¿Atrapad a este mastuerzo

que yo mismo le retorceré el cuello hasta que deje de respirar!

Los niños salieron en estampida hacia el

escurridizo monaguillo a través del terreno sembrado pero este consiguió

refugiarse entre los altos y oscuros árboles. Fue delante de la arbórea pared

cuando los niños pararon en seco. El sol ya no iluminaba a través de las

espesas nubes grises y la luz era cada vez mas escasa. Pero no era en realidad

la falta de luz lo que hizo que los chicos desistieran de adentrase en el

bosque, lo que verdaderamente les hacia mantenerse fuera de la espesura era las

historias que contaban en la aldea sobre lobos asesinos, esqueletos danzarines

o duendes que hacían desaparecer a los niños para siempre. Lo malo es que la

ira de

- ¡Atrapadle, atrapadle!-aullaba mientras se acercaba a toda

velocidad–¡Como no lo cojáis, seré yo el que os retuerza el cuello a vosotros!

Pero los niños se mantenían a la entrada del

bosque sin saber que hacer. Miraban a la negrura, luego a Adolfo que se acercaba cada vez mas y de

nuevo a los árboles pero sin levantar un pie del suelo.

Fue cuando llegó Adolfo a la entrada de la

frondosa arboleda cuando la emprendió a puntapiés con sus supuestos amigos:

- ¡Vamos, jamelgos, id a por

él de una vez por todas!

Todos los niños menos Adolfo Martínez y Juan

Blaña se adentraron en la negrura con la certeza de que ya no encontrarían al

joven Romasanta. Juan Blaña avanzaba unos pasos hacia los árboles y volvía para

dar novedades mientras Adolfo Martínez esperaba fuera seguro y a campo abierto.

Dentro, se escuchaba a los niños llamar a Manuel a gritos. De vez en cuando se

oían unos pasos correr de un lado a otro. Entonces, los niños lanzaban piedras

hacia el lugar de dónde provenía el sonido y se hacía un corto silencio

mientras los atacantes esperaban escuchar los gritos de dolor de la victima,

cosa que no ocurrió en ningún momento. En una ocasión, se escuchó el siseo de

las hojas secas justo a la entrada del bosque y una lluvia de piedras salió de

él para darles alcance a Adolfo Martinez y a Juan Blaña que esperaban fuera ya

sin muchas esperanzas de darle castigo al hijo de Miguel Blanco. Adolfo gruñó

algo ininteligible y los muchachos se volvieron a adentrar en el bosque.

Una hora mas tarde, tres de los niños

salieron de la espesura sin haber conseguido dar caza al esquivo muchacho.

Recibieron varios puntapiés del jefe de la banda que, sin embargo no había

tenido el valor de buscar él mismo al causante de que estuviera completamente

empapado y manchado de barro.

Estaban a punto de volver a la aldea cuando

se percataron de que uno de los niños, el mas pequeño, no había salido del

bosque. Se trataba de Pedro Fernández, el hijo de Manuela Fernández la viuda de

Juan Fernández fallecido el año

anterior de una fuerte fiebre y cuya casa se encontraba en la parte más alta y

alejada de la aldea.

Una ola de terror invadió a los otros chicos

que comenzaron a llamarle esta vez sin entrar en el bosque que se había

convertido ya en un espacio negro como el corazón de un demonio.

Comentarios

Publicar un comentario