CAPITULO VIII

VIII

28 de Junio de 1818

LA LAGOA DE ANTELA, OURENSE

La fiebre le llegó a Manuel sin avisar. Una

noche se puso a sudar en su camastro, durmió entrecortadamente, soñando con

meigas, demonios, machos cabríos que abusaban de jóvenes doncellas y lobos con

rostros humanos que devoraban corderos y niños con la misma crueldad. En

definitiva, aquella noche puso imagen real a todas las fábulas que Manuel

Ferreiro había relatado alrededor del fuego.

El joven pasó el día siguiente delirando,

sudando y empapando su colchón de paja.

Manuel y su padre compartían casa con varios

hombres y niños que trabajaban también de temporeros y con quien coincidirían

varias veces en varios pueblos antes de terminar el verano.

Ferreiro vino a verle por la tarde para

despedirse (porque tomaba de nuevo camino de Portugal para atender a sus

negocios) y no desaprovechó la ocasión de burlarse de nuevo del enfermo.

-¡Pobre rapaziña! Un hombre

de verdad jamás caería enfermo como tu lo has hecho. Las fiebres de los hombres

no duran más de unas horas. Pero tú, como no eres hombre, pues así te pasa...

El caso es que la fiebre le duró tres días

más con sus noches incluidas. Una vieja desdentada del pueblo acompañaba de una

niña que le llevaba un Rosario, varios frascos con agua bendita y un pañuelo

con varios nudos, sentenció que el niño había sido ahojado. Al caer la tarde

del tercer día le rezó al niño, le roció con el contenido de los frascos al

tiempo que recitaba conjuros olvidados.

Después del ritual, la vieja se volvió hacia

Miguel Blanco y negando con la cabeza y mostrando preocupación dijo:

-Este rapaz padece la fada.

Veamos como la noche pasa y si llega a ver el amanecer habremos de repetir los

rezos a ver si mejora.

Debían ser las horas más cercanas al amanecer

cuando Manuel despertó al escuchar el tintineo de una campanilla y un murmullo

casi inaudible. Trató de reunir las fuerzas necesarias para levantarse y lo

consiguió con mas facilidad de la que hubiera imaginado.

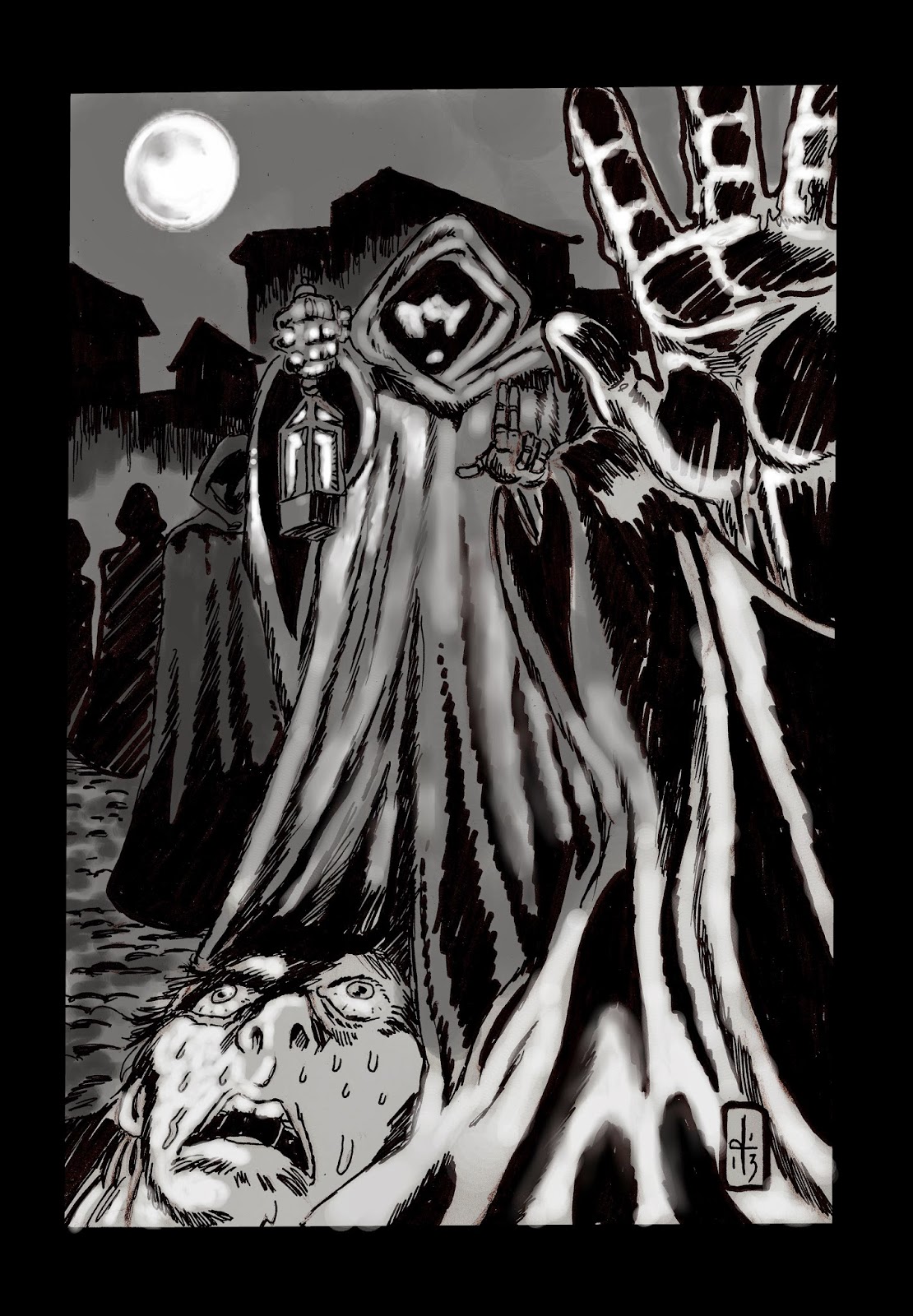

Al asomarse al ventanuco, Manuel se vio

invadido por un terror como en su vida había sentido. Iluminadas por la luna

llena, siete siluetas negras andaban en fila por el camino que venía del pueblo

hacia la casa. La primera de ellas llevaba un candil con una llama tan pequeña

que apenas iluminaba la mano de su portador. Las figuras se pararon delante de

la puerta de la casa, hicieron un circulo alrededor del que llevaba el candil y

comenzaron a murmurar entre ellos.

¡LA SANTA COMPAÑA!-Pensó el joven enfermo- han venido por mí.

Manuel corrió hacia el camastro y se tapó hasta la cabeza. Sabía que en

cualquier momento, la muerte vendría a reclamar su doliente tributo. Atento a

cualquier sonido, con los ojos como platos, sin moverse y con el corazón

desbocado, el joven pasó la noche atemorizado, preso de un horror

indescriptible, helado como la mano huesuda de la dama de la hoz y la calavera.

Sin morir.

Y finalmente llegó el amanecer.

La casa comenzó a llenarse del sonido de los

campesinos que se desperezaban al tiempo que se vestían y preparaban las hoces

para la dura jornada de trabajo que les aguardaba.

Unos se deseaban los buenos días, otros

refunfuñaban, gruñían, muchos bostezaban y algunos hacían bromas sobre el

capataz y sobre el volumen de su mujer. La casa se llenaba de vida mientras

Miguel Blanco seguía durmiendo, ajeno al alboroto que iba creciendo a su

alrededor. Dormía la mona como todas las mañanas hasta que un tal Fernando

(nadie conocía su apellido) le despertaba a puntapiés.

Y así lo hizo también aquella mañana

gritando:

-¡Vamos Miguel! ¡Arriba y a

la faena! ¡Gandul! ¡Menuda noche nos ha dado el condenado!

-¿Y qué pasó?-preguntó una voz desde el cuarto contiguo.

-¿Que qué pasó?-respondió Fernando visiblemente enfadado-¿Que qué paso? Pues que este mal nacido no se

veía harto de beber anoche y partió con Genaro, Benitiño y cuatro mas a beber a

la loma de la Torre de Pena y al regresar hacían tanto ruido que despertaron a

la Manoliña que se pensó que venía la Siniestra Comitiva y se llevó el susto de

su vida.

El susto de su vida se lo había llevado

también Manuel Blanco Romasanta pero el saber que su padre, borracho como una

cuba y otros seis energúmenos le habían hecho creer que su vida había llegado a

su fin, le llenó de una rabia que le duró durante muchos años. Desde aquel

momento decidió dejar de creer en las historias del cretino de Manuel Ferreiro

y hacer caso solamente a lo que sus sentidos podían probar.

Lo bueno para Romasanta de aquel día fue que

la fiebre había desaparecido por completo durante la mañana y que su padre y

sus seis acólitos pasaron una jornada de infierno por culpa de la resaca y del

dolor de cabeza.

Comentarios

Publicar un comentario